���̃y�[�W�ł́A

���̃y�[�W�ł́A

�⌾���ɂ��Đ������܂��B

�������A�⌾���쐬��

�����k�A���˗������\��̕��́A

�ǂ܂Ȃ��Ă����v�ł��B

�����k���ɁA������Ղ��A���J��

�������������܂��̂ŁA

���̂܂����₢���킹�ւ������݉������B

���⌾���Ƃ́E�E�E

���⌾���̎��

���⌾���̕��ʕ���

�@�`���M�؏��⌾�i���Ђ��傤���傢����j

�@�`�閧�؏��⌾�i�Ђ݂��傤���傢����j

�@�`�����؏��⌾�i�����������傤���傢����j

���⌾���̌���

�@�`�②�i�������j

�@�`�������̎w��

�@�`��Y�����̕��@�̎w��

���⌾���s��

���⌾���쐬�Œ��ӂ��ׂ������i�������lj��j

�@�`���葊���l�i�����Ă����������ɂ�j

�@�`�◯���i����イ�Ԃ�j

�@�`�◯�����E�����i����イ�Ԃ��������イ�j

�@�`�������②���n�b�L��������

�@�`�⌾�����쐬

�@�`�⌾�̎����

�ȒP�ɐ�������ƁA��������A�����̍��Y���ǂ��������������ʂɂ������̂��⌾���Ƃ����܂��B

�������A�⌾���́A�@���Œ�߂�ꂽ���@�ȊO�ō쐬���Ă������ł��B

�܂��A�F�m�ǁA�m�I��Q�A���_��Q�i�ȉ��F�m�Ǔ��j�ɂ��A�ӎv�\�͂������Ă���l�́A�⌾�����쐬�ł��܂����B

�⌾�����P�T�������쐬�ł��܂��B

��O�̏ꏊ�ɖ߂�

���̃y�[�W�̃g�b�v�ɖ߂�

�⌾���ɂ͖@���Œ�߂�ꂽ�A���ʕ����ƌĂ����@���R������܂��B

�܂��A���ʕ����ƌĂ����@���S������܂����A����͐G��܂���B

�i������lj����邱�Ƃ����邩������܂���E�E�E�j

��O�̏ꏊ�ɖ߂�

���̃y�[�W�̃g�b�v�ɖ߂�

�⌾���̕��ʕ����̂��ꂼ��̕��@�ƃ����b�g�A�f�����b�g�̐����ł��B

|

���M�؏��⌾�i���Ђ��傤���傢����j

|

���M�؏��⌾�́A���̖��̒ʂ�A�⌾���̑S���A���t�A�����̑S�Ă��⌾�Җ{�l�����M�ŏ����A������@�ł��B

��ӂ͔F��ł��ǂ��Ƃ���Ă܂����A�U������h�~����ׂɎ���̕����ǂ��ł��傤�B

�����ɓ���ĕ��邱�Ƃ������ł͂���܂������A�ϑ��h�~�ׂ̈ɕ��������ǂ��ł��傤�B

�������ꂽ�⌾���́A���F�葱�̍ۂɁA�ƒ�ٔ����ő����l���̗���̏�A�J�����Ȃ���Ȃ�܂���B

�����b�g�c

�ȒP�A��y�A��p��������Ȃ��B

�閧�ō쐬�ł���B

�f�����b�g�c

�S�Ď��M�Ȃ̂ő�ρB

���̖@�m�����Ȃ��Ɩ����ɂȂ邨�����A�����l���m�̕����̌����ɂȂ邨���ꂪ����B

�����A�U����ϑ��A�B���̂����ꂪ����B

���F�葱���K�v�ȈׁA���S�シ���ɑ����葱���ł��Ȃ��B

�i�����F�葱�ɂ��Ă��������ŏڂ����������܂��B�j

|

���������֎��M�؏��⌾�쐬�˗������ꂽ�ꍇ�̃����b�g

|

���������Ɏ��M�؏��⌾�쐬�����˗������������ꍇ�A�����A�܂��͕����̌����ɂȂ�Ȃ��悤�����������܂��B

�⌾�����č쐬�����������܂��B

�����{�͎��M�ł��B

�⌾�����{�͑��ɂŕۊǂ������܂��̂ŁA�����A�U����ϑ��A�B���̂����������܂���B

�܂��A�s�����m�̎��`���ɂ��A�閧�͎���܂��B

|

��O�̏ꏊ�ɖ߂�

���̃y�[�W�̃g�b�v�ɖ߂�

|

�閧�؏��⌾�i�Ђ݂��傤���傢����j

|

�閧�؏��⌾�́A�⌾���{���͎��M�ł���K�v�͂���܂���B

�p�\�R����[�v���ł̍쐬���M�ł��\���܂���B���t���s�v�ł��B

�������A�⌾�Җ{�l�̏����Ɖ���͕K�v�ł��B

��ӂ͔F��ł��ǂ��Ƃ���Ă܂����A�^�����𑝂��Ӗ��ł�����̕���

�ǂ��Ǝv���܂��B

���������{�����ɓ���A�{���Ŏg�p������ƕK��������ŕ��܂��B

�i�����̕����ƕ�����K���⌾�Җ{�l�����Ȃ��Ƃ����܂���B�j

���ɁA�⌾���{�����������ؐl�Q�l�ƈꏏ�Ɍ��ؖ���ɍs���܂��B

�i���ؐl�ɂȂ�ɂ����̏���������܂��B�ڂ������������j

���ؖ���Ō��ؐl�Ɏ����̈⌾���ł��邱�Ƃ�`���A���̂��Ƃ����ؐl�������ɋL�ڂ��A���t�����܂��B

�Ō�Ɉ⌾�ҁA�ؐl�Q�l�A���ؐl�������ɏ������Ċ����ł��B

�閧�؏��⌾�̌��{�͈⌾�Җ{�l���ۊǂ��܂��B

���ؖ���ւ̎萔����11,000�~�ł��B

�����b�g�c

�p�\�R����[�v���ł̍쐬�n�j�A��M�쐬���n�j�B

���S�ɔ閧�ɂł���B

�閧�؏��⌾���쐬�����L�^�����ؖ���Ɏc��B

�i���쐬�������������ň⌾���e�͎c��Ȃ��j

�f�����b�g�c

���̖@�m�����Ȃ��Ɩ����ɂȂ邨�����A�����l���m�̕����̌����ɂȂ邨���ꂪ����B

�����A�B���̂����ꂪ����B

���Q�W�̖����ؐl���Q�l�K�v�B

�i���ؐl�ɂ��Ă��������j

�����Ɍ��ؖ���ɏo�����K�v������B

���ؖ���ւ̎萔���P�P�C�O�O�O�~���K�v�B

���F�葱���K�v�ȈׁA���S�シ���ɑ����葱���ł��Ȃ��B

�i�����F�葱�ɂ��Ă��������ŏڂ����������܂��B�j

|

���������֔閧�؏��⌾�쐬�˗������ꂽ�ꍇ�̃����b�g

|

���������ɔ閧�؏��⌾�쐬�����˗������������ꍇ�A�����A�܂��͕����̌����ɂȂ�Ȃ��悤�����������܂��B

�⌾�����č쐬�Ƒ�M�A�ؐl�Q�l�����������܂��B

�⌾�����{�͑��ɂŕۊǂ������܂��̂ŁA�����A�B���̂�����͂���܂���B

�܂��A�s�����m�̎��`���ɂ��A�閧�͎���܂��B

|

��O�̏ꏊ�ɖ߂�

���̃y�[�W�̃g�b�v�ɖ߂�

|

�����؏��⌾�i�����������傤���傢����j

|

�����؏��⌾�́A���ؐl���쐬�����⌾���̂��Ƃł��B

���ؐl���쐬����̂ŁA�������Ƃ��ċ������͂�����A���S���m���ł��B

����ɁA���̊m�������瑼�̈⌾���ɂ͕K�v�����F�葱���s�v�ł��B

�ʏ�A�����؏��⌾���쐬����ꍇ�A���炩���ߌ��ؖ���ɍs���A�⌾���e��K�v���ށA�����؏��⌾�쐬�����̑ō��������܂��B

�⌾���e�����܂�A�K�v���ނ���������A�쐬�����ɏؐl�Q�l�ƈꏏ�Ɍ��ؖ���֍s���܂��B�i���ؐl�ɂ��Ă��������j

���ؖ���Ō��ؐl�Ɉ⌾���e��`���A��������ؐl���M�L���܂��B

�M�L���I���ƁA���ؐl���⌾�Җ{�l�Əؐl�Q�l�ɓ��e�̊m�F�����A�⌾�҂Əؐl�Q�l�A���ؐl�������E���Ċ����ł��B

�Ȃ��A�����؏��⌾�̏ꍇ�A�⌾�҂̉�����K�������ł��B

�⌾�����{�͌��ؖ���ɕۊǂ���A������B���̂����ꂪ����܂���B

���ؖ���ւ̎萔���͈ȉ��̒ʂ�ł��B

�i�ړI�̉��z�j |

�i�萔���j |

| �P�O�O���~�ȉ� |

�T�O�O�O�~ |

| �P�O�O���~���Q�O�O���~�ȉ� |

�V�O�O�O�~ |

| �Q�O�O���~���T�O�O���~�ȉ� |

�P�P�O�O�O�~ |

| �T�O�O���~���P�O�O�O���~�ȉ� |

�P�V�O�O�O�~ |

| �P�O�O�O���~���R�O�O�O���~�ȉ� |

�Q�R�O�O�O�~ |

| �R�O�O�O���~���T�O�O�O���~�ȉ� |

�Q�X�O�O�O�~ |

| �T�O�O�O���~���P���~�ȉ� |

�S�R�O�O�O�~ |

| �P���~���R���~�ȉ� |

�S���R�O�O�O�~�ɂT�O�O�O���~�܂ł��Ƃ�

�P���R�O�O�O�~�����Z |

| �R���~���P�O���~�ȉ� |

�X���T�O�O�O�~�ɂT�O�O�O���~�܂ł��Ƃ�

�P���P�O�O�O�~�����Z |

| �P�O���~����ꍇ |

�Q�S���X�O�O�O�~�ɂT�O�O�O���~�܂ł��Ƃ�

�W�O�O�O�~�����Z |

�y�@���s�ׂɌW��؏��쐬�̎萔���z

�����b�g�c

���F�葱���s�v�Ȃ̂ŁA���S�シ���ɑ����葱���ł���B

�⌾�����{�͌��ؖ���ɕۊǂ����̂ŁA�����A�U����ϑ��A�B���̂����ꂪ�Ȃ��B

�����ɂȂ�\�����Ⴂ�B

�f�����b�g�c

���Q�W�̖����ؐl���Q�l�K�v�B

�i���ؐl�ɂ��Ă��������j

�ō����ׂ̈ɕ����ɐ���A���ؖ���ɏo�����K�v������B

��ӏؖ�����ːГ��{���A����ނ̏��ނ��K�v�B�i�⌾���e�ɂ��j

���ؖ���ւ̎萔�����K�v�B�i�⌾���e�ɂ���ĕϓ��j

|

�������������؏��⌾�쐬�˗������ꂽ�ꍇ�̃����b�g

|

���������Ɍ����؏��⌾�쐬�����˗������������ꍇ�A���ؖ���Ƃ̑ō�����K�v���ނ̎��W�A�⌾�����č쐬�A�ؐl�Q�l�ȂǁA�S�Ă��������܂��B

�⌾���̐��{�A���{�͑��ɂŕۊǂ������܂��B

�܂��A�s�����m�̎��`���ɂ��A�閧�͎���܂��B

|

��O�̏ꏊ�ɖ߂�

���̃y�[�W�̃g�b�v�ɖ߂�

�⌾���̌��F�葱�́A�S���Ȃ����⌾�҂̏Z�����NJ�����ƒ�ٔ����ɁA�⌾���̕ۊǎҁA�������͔����҂��������l���⌾�������F�\�������܂��B

�\���Ăɂ́A�⌾�҂̏o�����玀�S�܂ł̑S�Ă̌ːГ��{�A���Г��{�A�������ːГ��{�ƁA�����l�S���̌ːГ��{�����K�v�ł��B

�\���Ă�����ƁA�ƒ�ٔ�������\���l�Ƒ����l�S���Ɍ��F����X���Œm�点�Ă��܂��B

���F���ɉƒ�ٔ����ő����l�S���̗���̂��ƁA�⌾�����J������܂��B

�����Q���ł��Ȃ������l�����Ă��A���F�葱�͍s���܂��B

���F�葱�́A���F�����_�ł̈⌾���̌`����ԁA�⌾���e�m�ɂ��āA�⌾���̋U���A�ϑ���h�~����ׂ̎葱�Ȃ̂ŁA�⌾�����L�����������f����킯�ł͂���܂���B

�Ȃ��A���ꂽ�⌾�������F�葱�����ɊJ�������ꍇ�A�ٔ��������T���~�ȉ��̉ߗ��i�����̂悤�Ȃ��́j�ɏ������܂��B

�������A�⌾���������؏��⌾�̏ꍇ�A���F�葱���s�v�ł��B

��O�̏ꏊ�ɖ߂�

���̃y�[�W�̃g�b�v�ɖ߂�

�閧�؏��⌾�������؏��⌾���쐬����ꍇ�A�Q�l���ؐl���K�v�ł��B

����́A�⌾�Җ{�l�ł��邱�ƁA�⌾�Ҏ��g�̈ӎv�ɂ����́A���ؖ���ň⌾�����쐬�������ƂȂǂ��m�F����ׂł��B

�܂��A�ȉ��̐l�͏ؐl�ɂȂ�܂���B

�@�����N��

�A�⌾�҂̑����l��A���^����l

�B�A�̔z��҂Ⓖ�n����

�C���ؐl�̔z��҂�A�S�e�����̐e��

�D���ؐl�̏��L��g�p�l

���܂�A�ؐl�́A�⌾�҂̑����Ƃ��S���W�̖����l�����Ȃ�܂���B

�����������Ɉ⌾���쐬���˗����ꂽ�ꍇ�A�ؐl�Q�l�Ƃ����������܂��B

��O�̏ꏊ�ɖ߂�

���̃y�[�W�̃g�b�v�ɖ߂�

�@�I�ɗL���ȁA������Ƃ����⌾�����c���Ă����A�⌾�҂̎���A�����Ƃ����⌾���̓��e�̂ǂ���Ɍ��͂��������܂��B

�⌾���őS�Ă̍��Y�ɂ��Ė��L���Ă����A��Y�������c�������K�v�͂���܂����B

�Ȃ̂ŁA�����l�S�������ӂ������Ă������葱���ł��܂��B

�i����Y�������c�ɂ��Ă��������j

��Y�������c�����Ȃ��̂ŁA��Y�������c�����s�v�ł��B

�i����Y�������c���ɂ��Ă��������j

�܂��A�@�葊���l�ȊO�̐l�ɂ���Y��^���邱�Ɓi�②�j���ł��܂��B

�i���@�葊���l�ɂ��Ă��������j

�����āA�@�葊�����Ƃ��Ⴄ�����ł̈�Y�����i�������̎w���j���ł��܂��B

�i���@�葊�����ɂ��Ă��������j

�������A���̑����l�ɂ́A�@���ŕۏ���Ă���Œ���̊����i�◯���j������̂ŁA���ӂ��K�v�ł��B

����ɁA����̍��Y�����̐l�ɑ����������i��Y�����̕��@�̎w���j���ł��܂��B

��O�̏ꏊ�ɖ߂�

���̃y�[�W�̃g�b�v�ɖ߂�

�@�葊���l�ȊO�ɍ��Y��^�������ꍇ�A�⌾�����K�v�s���ł��B

�i���@�葊���l�ɂ��Ă��������j

�⌾���Ŗ@�葊���l�ȊO�̐l�ɍ��Y��^���邱�ƁA�܂�⌾�ɂ�鑡�^�̂��Ƃ��②�i�������j�Ƃ����܂��B

�����l�ȊO�ւ̈②�Ƃ́A�q�������l�̏ꍇ�̑��܂��͐e��Z��o���A�����l�̔z��ҁi��F��삵�Ă��ꂽ���j�̉łȂǁj������W�ҁA�܂��͂����b�ɂȂ������l�Ȃǂɑ��Ă̈②�ł��B

�܂��A�⌾�҂͈②������ꍇ�A�②�ɏ��������邱�Ƃ��ł��܂��B

�����Ƃ́A�w���Y�����������ɁA�y�b�g�̖ʓ|�����邱�Ɓx�Ȃǂł��B

�②����l�̂��Ƃ������i���ア����j�ƌĂт܂����A�②���邩�Ȃ��������҂̎��R�ł��B

�܂��A�⌾���œ���̒c�̂ւ���t���ł��܂��B

��O�̏ꏊ�ɖ߂�

���̃y�[�W�̃g�b�v�ɖ߂�

�⌾���ŁA�@�葊�����Ƃ͈Ⴄ�����ő��������邱�Ƃ��ł��܂��B

�i���@�葊�����ɂ��Ă��������j

������������̎w���Ƃ����܂��B

�Ⴆ�A��J���������������A�g�̂̎ア���q����ɁA���̑����l��葽�����Y���c���Ă��������ꍇ�ȂǂɁA�⌾���ő������̎w������Ă����܂��B

�������A���̑����l�ɂ́A�@���ŕۏ���Ă���Œ���̊����i�◯���j������̂ŁA���ӂ��K�v�ł��B

��O�̏ꏊ�ɖ߂�

���̃y�[�W�̃g�b�v�ɖ߂�

�⌾���ł́A�N�ɉ��𑊑�������̂����w��ł��܂��B

�������Y�����̕��@�̎w���Ƃ����܂��B

�_�Ƃ�l��Ƃ��c��ł��鎩�c�Ǝ҂̏ꍇ�A��Y�����̕��@���w�肵�A��p�҂��W���Y�𑊑��ł���悤�ɂ��Ă����Ȃ��ƁA���Y�����U���Čo�c�����藧���Ȃ��Ȃ邨���ꂪ����܂��B

�������A��l�̑����l�ɍ��Y���W�����A�◯����N�Q���Ă��܂������ȏꍇ�́A���̑����l�ւ̔z�����K�v�ł��B

�܂��A�⌾������Y�����������ԋ֎~�i�T�N�ȓ��j���邱�Ƃ��ł��܂��B

��O�̏ꏊ�ɖ߂�

���̃y�[�W�̃g�b�v�ɖ߂�

���������⌾�����c���Ă��A�⌾���e����������Ȃ���ΈӖ�������܂���B

�����l�S�������͂������Ď����ł���Ηǂ��̂ł����A�⌾���e�ɕs�������鑊���l������ꍇ�Ȃǂɂ́A�����������������܂���B

�X���[�Y�Ɉ⌾���e����������ׂɂ��⌾�����⌾���s�҂̎w�������Ă����܂��傤�B

�⌾���s���i��������������j�Ƃ́A�⌾���̓��e����������l�̂��Ƃł��B

�⌾���s�҂́A�����N�҂�j�Y�҂łȂ���ΒN���w�肵�Ă��\���܂��A�����葱�ɂ͖ʓ|�Ȃ��̂������A�K�v�ȏ��ނ���������̂ŁA�����l���m�����͂�������ꍇ�ł��A�@���ɏڂ������Ƃ��w�肵���������S�ł��B

�����l���m�ň⌾���e���������邱�Ƃ�����A�⌾���s�҂��K�v�ȏꍇ�Ɉ⌾�ň⌾���s�҂��w�肳��Ă��Ȃ��A�܂��͎w�肳��Ă����⌾���s�҂������J�n�̎��i�⌾�҂̎��S���j�Ɋ��Ɏ��S���Ă����ꍇ�ɂ́A���Q�W�ҁi�����l����҂Ȃǁj�����������ƒ�ٔ����Ɉ⌾���s�҂�I�C���Ă��炢�܂��B

��O�̏ꏊ�ɖ߂�

���̃y�[�W�̃g�b�v�ɖ߂�

�⌾���쐬�̍ۂ̒��ӓ_�ł��B�����lj����Ă����܂��B

|

���葊���l�i�����Ă����������ɂ�j

|

�⌾���쐬���_�ŁA�@�葊���l�ɂȂ�\��̐l�̂��Ƃ��A���葊���l�i�����Ă����������ɂ�j�Ƃ����܂��B

�i���@�葊���l�ɂ��Ă��������j

�⌾�����쐬����ۂɁA���葊���l�ɔz��҂�q�A�e�����܂܂��ꍇ�ɁA���葊���l�ɘR�ꂪ����ƁA�◯���̖�����⌾���ǂ���ɂȂ�Ȃ�������������܂��B

�i���◯���ɂ��Ă��������j

�⌾�����쐬����ꍇ�A���葊���l�ɘR�ꂪ�Ȃ��悤�\�����ӂ��Ă��������B

�������A�����܂ł��⌾���쐬�̎��_�ő������J�n���ꂽ�ꍇ�ɑ����l�ɂȂ邾�낤�Ɛ��肳��邾���ŁA���ۂ̂Ƃ���A�⌾�҂��S���Ȃ��đ������J�n�����܂ł́A�N�������l�ɂȂ�̂�������܂���B

���ہA�����J�n�̎��ɂ́A�⌾���ɋL�ڂ������葊���l�����ɖS���Ȃ��Ă����\��������܂��B

�Ⴆ�A�⌾���̖����@�葊���̏ꍇ�A�����l�̒��j�����ɖS���Ȃ��Ă��Ă��A���j�Ɏq������A���̎q������ɑ����i��P�����j���܂����A���ꂪ�A���j������̍��Y�𑊑�������⌾�����Ă���ꍇ�A�����J�n�������j�����ɖS���Ȃ��Ă����ƁA���j�̎q������ɁA���̓���̍��Y�𑊑������킯�ł͂���܂����B

�i���@�葊�����������A�q�̑�P�������������j

����́A�����l�ł͂Ȃ��l�ɓ���̍��Y���②����ꍇ�����l�ŁA�����J�n���ɁA�⌾���Ŏw�肵�����҂����ɖS���Ȃ��Ă����ꍇ�A�②�̌��͂��������܂����̂ŁA���҂ɑ����āA���҂̑����l�Ɉ②������킯�ł͂���܂����B

���̂悤�ɁA�⌾��������̍��Y���A����̑����l��A���҂ɗ^�������ꍇ�́A�w�肵�������l����҂��������ł��Ȃ��ꍇ�ɔ������⌾�����쐬���܂��傤�B

�i���w�����������ł��Ȃ��ꍇ�́����ɑ���������x�Ȃǁj

��O�̏ꏊ�ɖ߂�

���̃y�[�W�̃g�b�v�ɖ߂�

�@�葊���l�ɂ́A�@���ōŒ���ۏ���Ă��鑊����������܂��B

������◯���i����イ�Ԃ�j�Ƃ����܂��B

�⌾�����쐬����ꍇ�A�◯���ɒ��ӂ��Ȃ����⌾���ǂ���ɂȂ�Ȃ������ꂪ����܂��B�i���◯�����E�����j

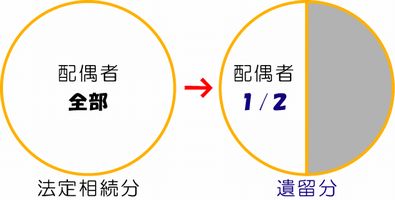

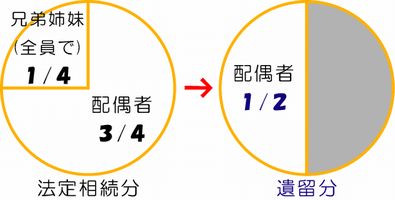

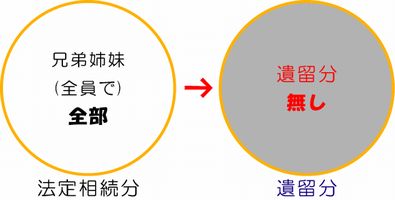

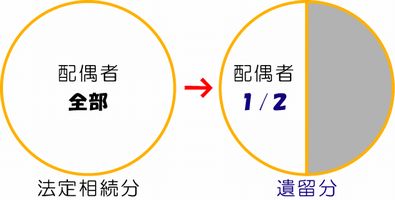

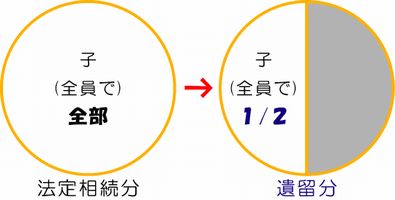

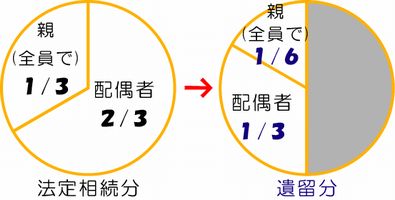

�@�葊���l���z��҂Ǝq�i���j�̏ꍇ�A�e�����l�̈◯���́A�@�葊�������P/�Q�Ȃ̂ŁA�z����P/�S �F �q�i�S���Łj�P/�S�ɂȂ�܂��B

�@�葊���l���z��҂݂̂̏ꍇ���◯���́A�@�葊�������P/�Q�Ȃ̂ŁA�z����P/�Q�ɂȂ�܂��B

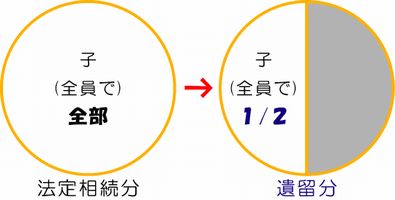

�@�葊���l���q�i���j�݂̂̏ꍇ���◯���́A�@�葊�������P/�Q�Ȃ̂ŁA�q�i�S���Łj�P/�Q�ɂȂ�܂��B

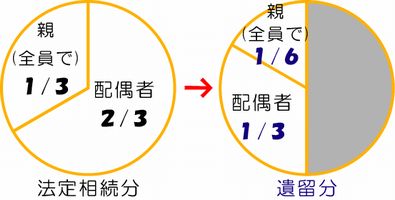

�@�葊���l���z��҂Ɛe�i�c����j�̏ꍇ���e�����l�̈◯���́A�@�葊�������P/�Q�Ȃ̂ŁA�z����P/�R �F �e�i�S���Łj�P/�U�ɂȂ�܂��B

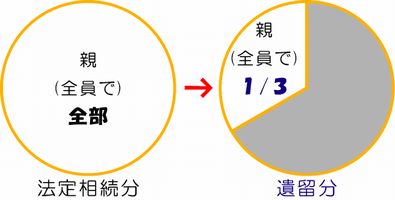

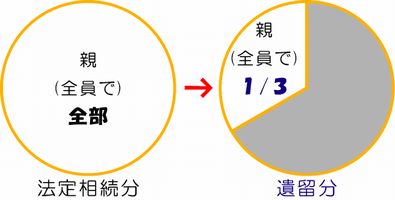

�������A�@�葊���l���e�i�c����j�݂̂̏ꍇ�̈◯���́A�@�葊�������P/�R�ł��B

�ł�����A�e�i�S���Łj�P/�R�ɂȂ�܂��B

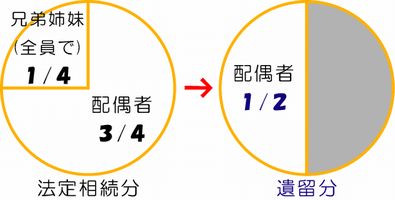

�@�葊���l���z��҂ƌZ��o���i���Áj�̏ꍇ�̈◯���́A�z��҂͖@�葊�������P/�Q�A�Z��o���Ɉ◯���͂���܂����B

�Ȃ̂ŁA�z����P/�Q �F �Z��o���i���Áj�◯�������ł��B

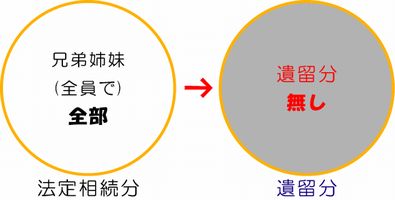

�@�葊���l���Z��o���i���Áj�݂̂̏ꍇ�A�Z��o�����◯���͂���܂����B

�◯���́A�@���ŕۏ�����Ă���̂ŁA�⌾���ɂ���āA�◯���������Ȃ������ł��������ł��Ȃ����������l�́A�◯����N�Q���Ă���l�i���@�葊������葽���������������l����҂Ȃǁj�ɑ��āA�◯���͈͓̔��ŁA�������Y���Ԃ��悤�ɐ����ł��܂��B

������A�◯�����E�����i����イ�Ԃ��������イ�j�Ƃ����܂��B

��O�̏ꏊ�ɖ߂�

���̃y�[�W�̃g�b�v�ɖ߂�

|

�◯�����E�����i����イ�Ԃ��������イ�j

|

�⌾���ɂ��A�����������Y���◯���ɖ����Ȃ������l�́A�����̈◯����N�Q���Ă��鑊���l����҂ɑ��A�◯���͈͓̔��ő������Y�����߂��◯�����E�������ł��܂��B

�◯�����E�����́A�◯����N�Q���Ă���l�ɑ��Ĉӎv�\�����邾���ŗǂ��Ƃ���A�ٔ����Ȃǂ�ʂ��K�v�͂���܂���B

�������A�◯�����E�����́A�����J�n�i�푊���l�̎��S���j����сA�◯�����N�Q����Ă��邱�Ƃ�m���Ă����P�N�ȓ������ł��܂���B

�܂��A�m��Ȃ��ꍇ�ł��A�����J�n�i�푊���l�̎��S���j�����P�O�N���߂���Ƃł��Ȃ��Ȃ�܂��B

���̈◯�����E�����́A�◯���������Z��o���͂��邱�Ƃ��ł��܂����B

�z��҂�q�i���j�A�e�i�c����j�����葊���l�̏ꍇ�́A�◯���ɔz�����A�◯�����E����������Ȃ����e�̈⌾�����쐬���܂��傤�B

��O�̏ꏊ�ɖ߂�

���̃y�[�W�̃g�b�v�ɖ߂�

|

�������Ȃ̂��②�Ȃ̂��n�b�L��������

|

�����l�ɑ��ẮA�������Ȃ̂��A�②�Ȃ̂��n�b�L�������邽�߂ɂ��A�w�`��^����x�ł͂Ȃ��A�w�����������x�ƕ\�����������ǂ��B

�o�L�葱�̍ۂɁA�����̏ꍇ�́A��������҂��P�ƂŐ\���ł��܂����A�②�̏ꍇ�́A�����������l�S�����͈⌾���s�����A�ꏏ�ɐ\�����Ȃ�������܂����B

��O�̏ꏊ�ɖ߂�

���̃y�[�W�̃g�b�v�ɖ߂�

�⌾�����쐬���A���e���������Ă���ꍇ�A���t���V���������L���ɂȂ�܂��B

����́A�V�����⌾�����Â��⌾���̓��e���ύX�܂��͎���������ƂɂȂ�����ł��B

�����̈⌾���ŁA���e�S�Ă��������Ă���A�V�������̈⌾�����L���ŁA�Â����̈⌾���͖����ɂȂ�܂��B

�������A�ꕔ���݂̖̂����ł���A�V�����⌾���ł��̕������ύX���ꂽ�Ƃ��������ŁA����ȊO�͌Â��⌾�����L���̂܂��ł��B

�܂��A�Â��⌾�����L�ڂ̖����������V�����⌾���ɋL��������A�⌾���e�̒lj��Ƃ������ƂŁA�ǂ���̈⌾�����L�ڎ����͑S�ėL���ł��B

��O�̏ꏊ�ɖ߂�

���̃y�[�W�̃g�b�v�ɖ߂�

�⌾����������@���R������܂��B

�@�⌾�Җ{�l�������̈ӎv�ň⌾����j������

�⌾�Җ{�l���⌾����j������R�₷�ȂǁA���炩�̕��@���j�����邱�Ƃň⌾������������ƂɂȂ�܂��B

�A�V�����⌾���Ŏ����

�O�̈⌾���ƑS������������e�̐V�����⌾�����������A�V�����⌾�����u���̈⌾�����ȑO�̈⌾���͑S�Ď�����v�ƋL������Ȃǂ��āA�O��̈⌾����������Ƃ��ł��܂��B

�B�⌾���ɋL�ڂ������Y����������

�⌾�����L�ڂ������Y�����肠����������Ȃǂ��āA�������邱�Ƃł��̈⌾������������̂Ƃ݂Ȃ���܂��B

�A��B�ł̎�����́A���e�S�Ă��������Ă���A�L�ڍ��Y�S�������������ꍇ�́A�⌾�S��������������ƂɂȂ�܂����A�ꕔ�̖����⏈���̏ꍇ���̕����ȊO�̈⌾�͎���������Ƃɂ͂Ȃ�܂����B

�܂��A�O�̈⌾��������⌾��s�ׂ�������Ă��A��x������ꂽ�⌾�̌��͉͂��܂����B

��O�̏ꏊ�ɖ߂�

���̃y�[�W�̃g�b�v�ɖ߂�

�������ň⌾�����쐬�������ꍇ�ł��A���ꂪ�������邾���̃A�h�o�C�X������������܂��̂ŁA�܂��͂����k���������I

���⌾���ɂ��Ă̂��₢���킹���������܂ŁI

��O�̏ꏊ�ɖ߂�

���̃y�[�W�̃g�b�v�ɖ߂�

|

���̃y�[�W�ł́A

���̃y�[�W�ł́A